في حالات كثيرة، تعتبر حصوة الكلى مصدرًا للألم الشديد والإزعاج الذي يؤثر بشكل كبير على نوعية حياة الأشخاص. تبحث التدوينة القادمة عن أسباب هذه المشكلة الصحية الشائعة وتوفر دليلاً شاملاً عن العلاجات الفعّالة المتاحة. اكتشف معنا كيف يمكنك التغلب على حصوة الكلى بطرق طبيعية وعلاجات حديثة.

من الألم المبرمج الذي تسببه، إلى التأثير السلبي على الحياة اليومية، تعتبر حصوة الكلى مشكلة صحية تتطلب فهمًا عميقًا وعلاجًا فوريًا. سنستكشف سويًا في هذه التدوينة أدق تفاصيل هذه الحالة الطبية، بالإضافة إلى الحلول العملية للوقاية منها وعلاجها بشكل فعّال.

فهم حصوة الكلى

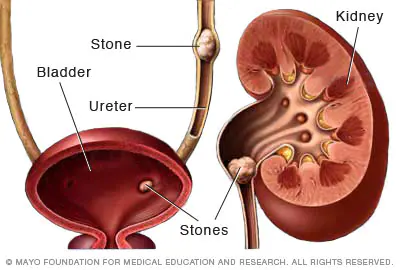

تتكون حصوة الكلى عندما تتجمع البلورات المعدنية فيهما بلورات صلبة تنمو تدريجيًا حتى تتحول إلى حصوة. تختلف هذه البلورات من حيث المركبات الكيميائية، وقد تكون مكونة من الكالسيوم، أو حمض اليوريك، أو الستروفايت. تتشكل هذه البلورات عادةً نتيجة لتركيز البول العالي أو تغيّر درجة الحموضة فيه.

تتواجد حصوات الكلى بأحجام متفاوتة، فقد تكون صغيرة بحجم حبة الرمل أو كبيرة تتجاوز حجم كرة الغولف. تتأثر سرعة تكوّن الحصوة بعوامل عدة كالعوامل الوراثية، طبيعة الغذاء، كمية السوائل المتناولة، وعوامل مرضية أخرى. ومن خلال فهم الآلية الدقيقة لتكوّن حصوة الكلى، يمكننا تعزيز استراتيجيات الوقاية والعلاج.

أسباب تكون حصوة الكلى

تتباين أسباب ظهور حصوة الكلى من شخص لآخر، لكن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي ترفع خطر التكوّن. أولها ارتفاع مستوى الكالسيوم في البول، وقد ينتج ذلك عن زيادة امتصاصه في الجهاز الهضمي أو نقص إفراز الهرمونات المسؤولة عن توازنه. كذلك يساهم الجفاف وقلة شرب الماء في زيادة تركيز المعادن في البول، مما يسهّل ترسبها.

من الأسباب أيضًا الاضطرابات الأيضية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو زيادة حمض اليوريك لدى مرضى النقرس، فضلًا عن العوامل الوراثية التي تزيد من ميل تكوّن البلورات. كما تلعب بعض الأدوية دورًا في تشجيع التبلور، ومن بينها بعض مدرات البول والمكملات الغذائية عالية الجرعة. بالتالي، يُنصَح بمراجعة التاريخ الصحي والأدوية المتناولة لدى المريض لتقييم المخاطر.

علامات وأعراض حصوة الكلى

قد تبقى حصوات الكلى صغيرة ولا تسبب أي أعراض حتى تتحرك داخل الجهاز البولي. عندما تبدأ الحصوة بالانتقال من الكلى إلى الحالب، تظهر أعراض واضحة مثل ألم حاد في الجانب أو أسفل الظهر، وقد يمتد للأربية والمعدة. يُوصَف الألم بأنه متقطع وشديد، وقد يترافق مع تشنجات وتعسر في الحركة.

من الأعراض المصاحبة أيضًا وجود دم في البول يتحول لونه إلى الوردي أو البني، إضافةً إلى الشعور بحرقان أثناء التبول. يعاني بعض المرضى من الغثيان والقيء نظراً لشدة الألم، وقد ترافق الحالة ارتفاع خفيف في درجة الحرارة إذا ما ترافق انسداد الحالب مع عدوى بكتيرية.

التشخيص والفحوصات

تبدأ رحلة تشخيص حصوة الكلى بجمع التاريخ المرضي والسؤال عن الأعراض المصاحبة. يهدف الطبيب إلى تقييم شدة الألم، موقعه، وطبيعة حدوثه، بالإضافة إلى استقصاء العوامل المؤهبة كالجفاف وتناول الأدوية.

يعتمد التشخيص الدقيق على تحليل نتائج الفحوصات المخبرية والأشعاعية لتحديد حجم الحصوة وموقعها ونوع تركيبها، وهو ما يساعد في وضع خطة علاجية مناسبة لكل حالة.

كيف يتم تشخيص حصوة الكلى

يقوم الطبيب في البداية بإجراء فحص سريري لرصد علامات الألم والحساسية في منطقة الظهر والبطن. يُطلَب من المريض الوقوف والتحرك لتحديد نقطة الألم ومدى انتشاره. يساهم هذا الفحص في تمييز ألم حصوة الكلى عن آلام أخرى مثل التهاب الزائدة أو حصوات المرارة.

بعد الفحص السريري، يُنتقَل المريض إلى مراحل التصوير الطبي، التي تشمل الأشعة السينية البسيطة (KUB)، أو الموجات فوق الصوتية، أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) غير المحسّن بالصبغة. يُعَد التصوير المقطعي الأكمل والأدق في تحديد حجم الحصوة وموقعها بدقة متناهية.

الفحوصات المخبرية اللازمة لتأكيد التشخيص

يُطلَب من المريض عينات دم وبول لفحص مستوى الكرياتينين، مسبار حموضة الدم، ونسب المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور وحمض اليوريك. يساعد ذلك في الكشف عن اضطرابات تمثيل الطعام أو الأيض التي تسهم في تكوّن الحصى.

تحليل البول على مدار 24 ساعة يوفّر معلومات أعمق عن كمية الكالسيوم، الأوكسالات، الستروفايت، وحمض اليوريك المُفرَز. تُستخدم هذه البيانات لوضع استراتيجيات وقائية وشخصية لمنع تكرار تكون حصوة الكلى.

علاج حصوة الكلى

يتحدد أسلوب علاج حصوة الكلى بناءً على حجمها وموقعها وشدّة الأعراض المصاحبة. تشمل الخيارات من العلاج التحفظي بالمراقبة والمسكنات، إلى الإجراءات الطبية المتقدمة لتحطيم أو إزالة الحصوة.

يعمل الطبيب على تقييم مدى حاجة المريض لمتابعة بسيطة عبر السوائل والمسكنات أو التدخل الطبي اللازم لتجنب المضاعفات مثل انسداد الحالب أو العدوى البكتيرية.

خيارات العلاج الطبي التقليدية

تتنوع الخيارات العلاجية التقليدية بين الأدوية التي تساعد على تفتيت الحصى طبيعياً وتسهيل إخراجها، وكذلك الجراحة في الحالات التي تفوق فيها الحصوة حجمها قدرة الجسم على تمريرها.

يختار الطبيب الأسلوب الأمثل بعد دراسة نتائج الفحوصات وفحص الحالة العامة، مع مراعاة عمر المريض وحالته الصحية.

– الأدوية

تُستخدم الأدوية المساعدة على تفتيت حصوات حمض اليوريك عن طريق زيادة حموضة البول، كما تُعطى أدوية تقلل من تراكم الكالسيوم كالتيازيد ومدرات البول البطيئة الابتداء. تُستخدم في بعض الحالات حاصرات قنوات الكالسيوم أو مثبطات ألفا لتحسين مرونة الحالب وتسريع مرور الحصى.

تحتاج الأدوية إلى متابعة دورية للوظائف الكلوية ومستوى المعادن في الدم والبول لتفادي حدوث اختلالات جديدة. يعزز تناول الماء وتحسين نمط الحياة من فاعلية هذه العلاجات الدوائية، ويقلل من احتمالية تكرار تكوّن حصوة الكلى.

– العمليات الجراحية

عندما تكون الحصوة كبيرة الحجم أو تسبب انسدادًا حادًا في الحالب، يضطر الطبيب إلى التدخل الجراحي. تشمل الطرق الجراحية الكلاسيكية تفتيت الحصى عبر المنظار البولي أو الفتحة الجلدية البسيطة (Percutaneous Nephrolithotomy).

تتم هذه الإجراءات تحت تأثير التخدير الموضعي أو الكلي، وتُعدّ آمنة وفعّالة في إزالة الحصى الكبيرة. يحتاج المريض لمتابعة بعد العملية لمراقبة وظائف الكلى ومنع حدوث عدوى أو نزيف.

العلاجات البديلة والطرق الطبيعية

تقدم العلاجات الطبيعية دعمًا ملحوظًا في الوقاية وتقليل احتمال تكوّن حصوة الكلى. ترتكز على تعديل نمط الحياة، التغذية الملائمة، وزيادة شرب السوائل بطريقة منسقة.

ينصح باللجوء لهذه الطرق بالتزام مع خطة علاجية طبية وتحت إشراف مختص لضمان سلامة المريض وعدم حدوث تفاعلات عكسية مع الأدوية المستخدمة.

– التغذية والترطيب

يُعتبر شرب كمية كافية من الماء (2.5–3 لترات يوميًا) حجر الأساس في منع تكون حصوات الكلى، حيث يقلل من تركيز المعادن في البول. يُنصح بتناول فواكه وخضراوات غنية بالماء مثل الخيار والبطيخ، وتخفيف الأطعمة الغنية بالأوكسالات كالسبانخ والمكسرات.

يُفضل أيضًا تقليل كمية البروتين الحيواني والأملاح على النظام الغذائي، واستبدالها بالبروتين النباتي والحبوب الكاملة. يساعد هذا على ضبط مستوى الكالسيوم والفوسفور في البول، وتقليل مخاطر بلورتهما.

– العلاجات التكميلية

تلجأ بعض الثقافات إلى استخدام الأعشاب مثل حبوب القراص، عصير الليمون، وجذور الهندباء لتنشيط وظائف الكلى وتعزيز إدرار البول. تحتوي هذه النباتات على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في إذابة بعض مكونات الحصى وتقليل الالتهاب.

رغم الفوائد المزعومة، ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدام أي علاج عشبي أو مكمل غذائي، لتفادي التفاعلات مع الأدوية التقليدية وضمان الجرعة المناسبة والمراقبة الطبية.

العلاجات الحديثة والتقنيات الجديدة

شهدت السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في تقنيات تفتيت حصوات الكلى دون جراحة تقليدية. أصبحت الأجهزة أكثر دقة وأقل ألمًا، مع زمن نقاهة أقصر وخطر أقل للمضاعفات.

تعتمد هذه الأساليب على استخدام طاقة مركزة تتفاعل مع الحصوة لتفتيتها إلى شظايا يسهل خروجها لاحقًا مع البول.

– تقنيات تحطيم الحصى بالموجات فوق الصوتية

تعتمد تقنية تحطيم الحصى بالموجات فوق الصوتية (ESWL) على توجيه موجات صوتية عالية الطاقة إلى الحصوة داخل الجسم. تتفكك الحصوة إلى جزيئات صغيرة يمكن طرحها طبيعيًا عبر المسالك البولية. تجرى هذه العملية عادةً دون الحاجة لتخدير عام، وتستغرق حوالي 30–60 دقيقة.

تتميز ESWL بكونها غير جراحية وآمنة نسبيًا، إلا أنها قد تتطلب عدة جلسات بحسب حجم الحصوة. من مخاطرها المحتملة حدوث بعض الكدمات والآلام الخفيفة بعد التفتيت، لكنها بشكل عام طريقة فعّالة خاصة للحصوات التي لا تتجاوز 2 سم.

– تقنيات التدمير بالليزر

تُستخدم تقنيات الليزر في تفتيت حصوات الكلى عبر المنظار البولية المرن (Ureteroscopy Laser Lithotripsy). يُدخل المنظار عبر الإحليل حتى يصل إلى الحصوة، ثم يُسلَط شعاع ليزر متناهٍ الصغر لتفتيتها إلى قطع ناعمة.

يُعَد أسلوب الليزر فعالًا للحصوات الصغيرة والمتوسطة، ويمتاز بدقته في توجيه الطاقة وتقليل الأضرار المحيطة بالأنسجة. بعد التفتيت، تُزال القطع أو يُسمح بطرحها عبر البول. يحتاج المريض لمتابعة قصيرة في المستشفى قبل الخروج، ويعود لممارسة أنشطته في غضون أيام قليلة.

التشخيص والتحليلات

تجمع هذه المرحلة بين الفحص السريري والتصوير الطبي لتحليل نتائج الفحوصات وتحديد نوع الحصوة وتركيبها. يساهم تحليل التركيب المعدني للحصوة بعد إخراجها في وضع خطة وقائية مستقبلية.

تعتمد استراتيجية التشخيص على دمج نتائج الأشعة وتحاليل الدم والبول، مما يسمح للطبيب باختيار العلاج المناسب وتفادي نكس الحالة.

كيفية تشخيص حصوة الكلى

تشمل الخطوات الأولى أخذ تاريخ طبي مفصل، يستهدف التعرف على نوبات سابقة لحصوات الكلى أو وجود حالات مرضية تزيد من خطر التكوّن. يتضمن ذلك فحص الأعراض، المدة الزمنية لها، ومدى استجابتها للسوائل والمسكنات.

يلي ذلك الفحص السريري للتأكد من حساسية منطقة الكلى وتحديد مدى انتشار الألم. يجري بعدها التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب لتقييم حجم وموقع الحصوة بدقة عالية.

الاختبارات والتحاليل الطبية المستخدمة في التشخيص

الفحوص المخبرية تشمل تحليل دم للوقوف على وظائف الكلى، مستوى الكرياتينين واليوريا، وكذلك فحص حمض اليوريك والكالسيوم في الدم. هذه التحاليل تكشف عن اضطرابات الأيض المصاحبة لتكوّن حصوات الكلى.

تحليل البول ليوم كامل يحدد كمية المعادن والأملاح المذابة، ما يساعد في معرفة نوع الحصوة وسبل الوقاية المناسبة. قد يضاف اختبار حموضة البول وفحص نسبة الستروفايت والأوكسالات لتقديم توصيات غذائية دقيقة.